「繰上げ受給」を請求するかどうかを考えるとき、YouTubeなどで紹介されている情報はとても参考になります。

ただし、繰上げによるメリットやデメリットは、健康状態・収入・貯蓄額・家族構成など、人それぞれの状況によって大きく異なるため、最終的な判断は本当に難しいと感じました。

特に気になったのは、自分の検討に漏れがないかどうかという点です。見落としがあるまま決断してしまうのは不安だったため、慎重に確認するよう心がけました。

その判断の際に、特に役立ったのが、日本年金機構が公開している老齢年金の繰上げ請求についてのご確認という資料です。

この資料は全17項目のチェックリスト形式になっており、繰上げ受給に関するデメリットを一つひとつ丁寧に確認できるようになっています。まさに「繰上げして後悔しないための確認表」と言える内容です。

私の場合、この資料を一通り確認した結果、想定外のデメリットはありませんでした。

そのため、最終的に「繰上げ受給」を行うことを決め、2025年9月に請求手続きを実施しました。

実際の手続きの際も、この資料を基に職員の方と一緒に確認を行いながら、安心して進めることができました。

参考になったポイント

実際に日本年金機構の「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認」を確認してみて、次の点が特に印象に残りました。

- 一度請求すると取り消しができない

→ 将来の状況が変わっても元に戻せない点は、慎重に考える必要があると感じました。 - 繰上げによる減額は生涯続く

→ 減額率は一定でも、長生きすればするほど影響が大きくなる点に注意が必要だと感じました。 - 働きながら受給する場合の注意点

→ 収入が一定額を超えると年金が減額されるケースがあるため、就労予定がある人は要注意です。

安心できたポイント

逆に、確認表を通して「自分の場合は大丈夫」と安心できた点もありました。

- 早めに年金を受け取ることで、老後の生活設計が立てやすくなる(再就職・再雇用の予定なし)

- 健康状態に大きな問題がなく、生活資金にもある程度余裕がある

- 繰上げ後の減額率を試算しても、家計に大きな支障がないことを確認できた

mura

mura繰上げ受給は「得か損か」という単純な問題ではなく、自分の人生設計や生活スタイルに合っているかどうかを見極めることが何より重要だと感じました。

日本年金機構が公開している資料は、その判断を冷静かつ客観的に行うための非常に有効なツールだと思います。

以下に、私自身が項目ごとに検討した結果をまとめました。

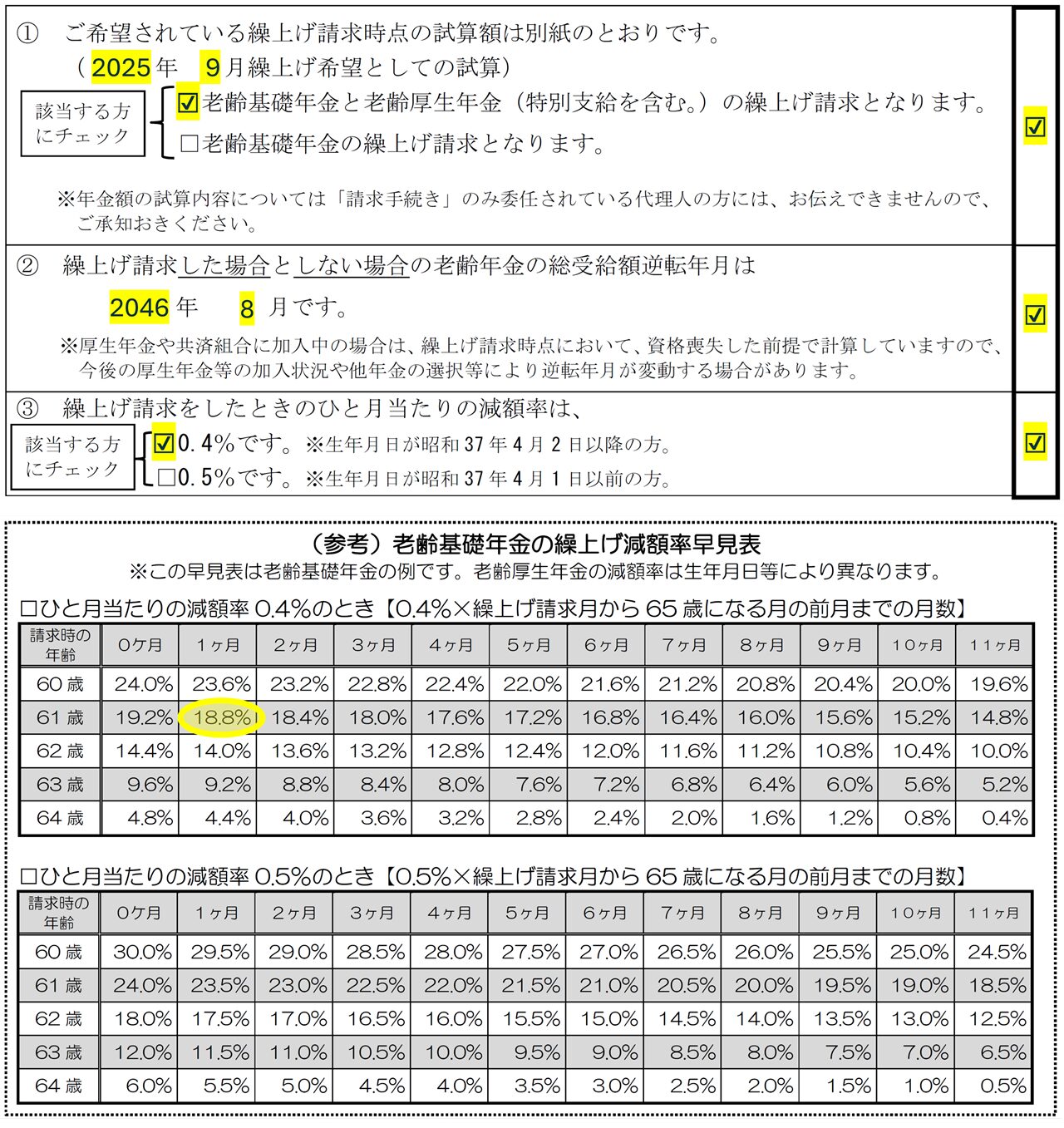

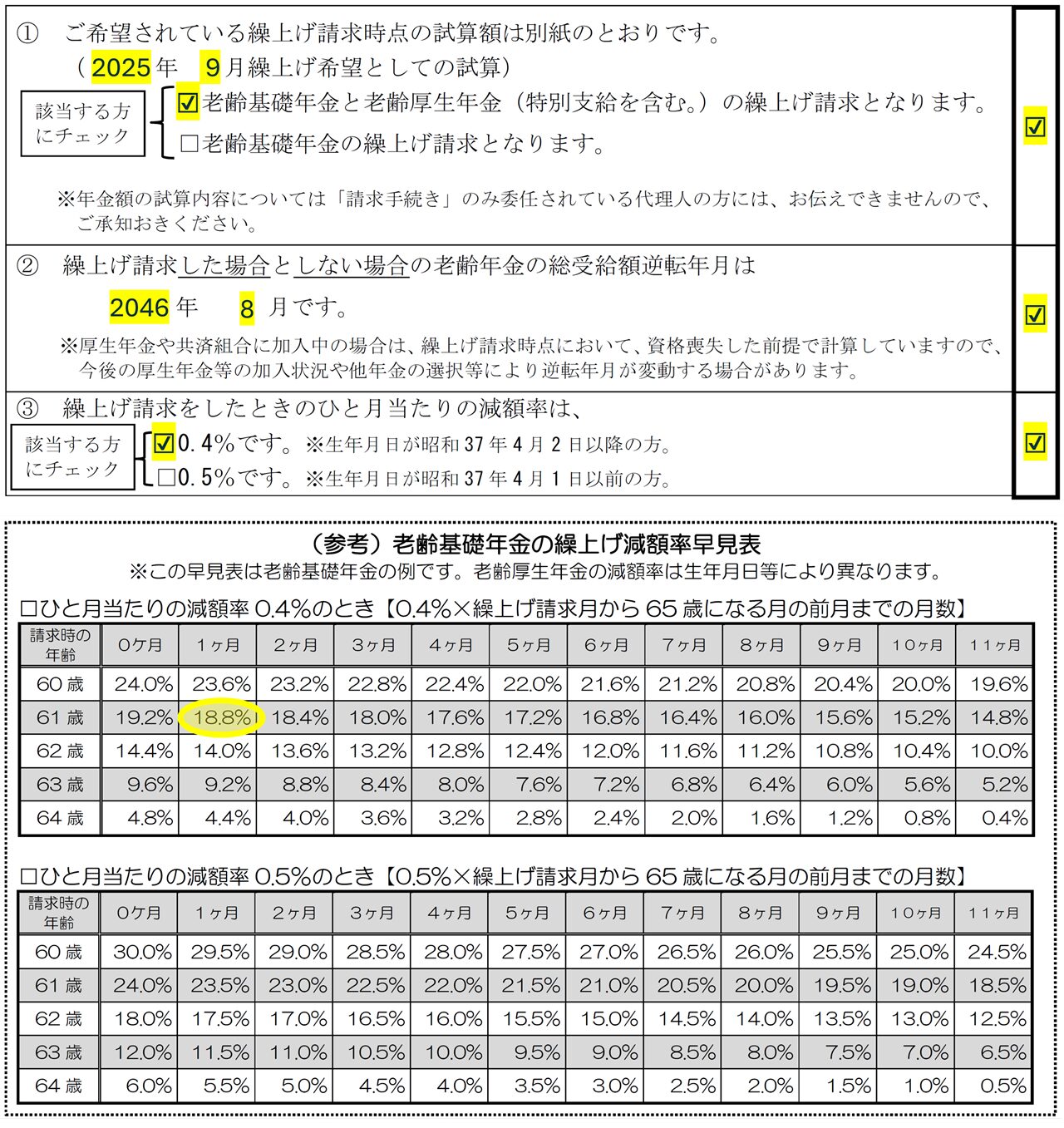

1.繰上げ請求についての試算の確認

2024年8月に60歳で定年退職を迎え、2025年9月時点で61歳1ヶ月となりました。

上の減額率早見表から1年1ヶ月繰り上げて受給する場合、減額率は18.8% となります。

具体的な金額に換算すると、次のようになります。

- 年金額が 20万円/月 の場合 → 37,600円/月の減額

- 年金額が 15万円/月 の場合 → 28,200円/月の減額

この減額は一度決まると一生続くため、将来の損益分岐点を意識することが大切です。

試算によると、総受給額が繰上げしない場合を上回るのは2046年8月頃(約80歳時点) になります。

ただし、実際には社会保険料・所得税・住民税などが差し引かれるため、手取りの損益分岐点は81~82歳あたりになるようです。

さらに、住民税非課税世帯(単身で年155万円以下・夫婦で年211万円以下) に該当する場合は、税負担が軽くなる分だけ損益分岐点はもう少し先に延びる可能性があります。

最近の物価上昇(インフレ)傾向を考えると、早めに受給を始めて現金を確保しておく判断は正解だったと感じています。

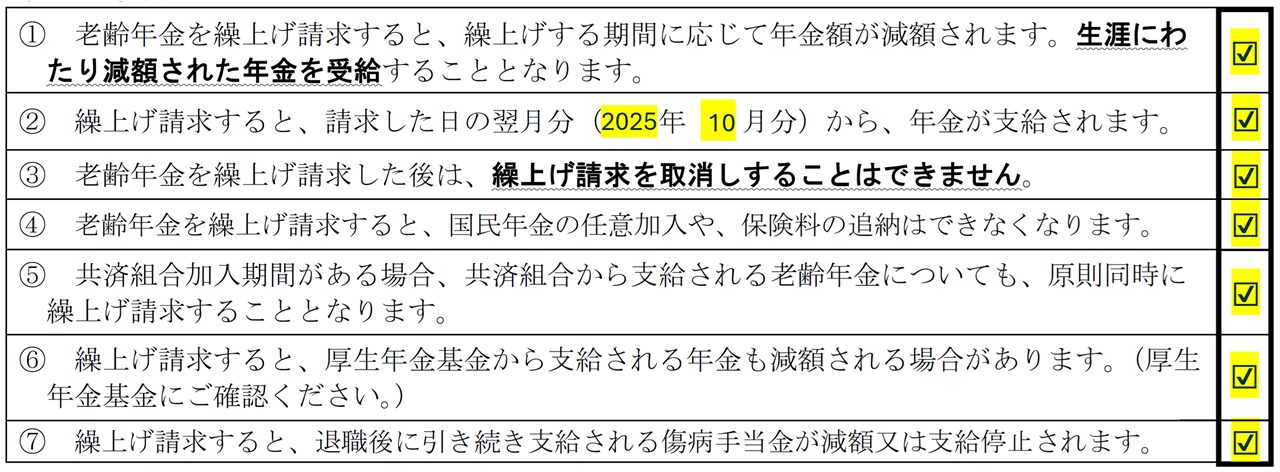

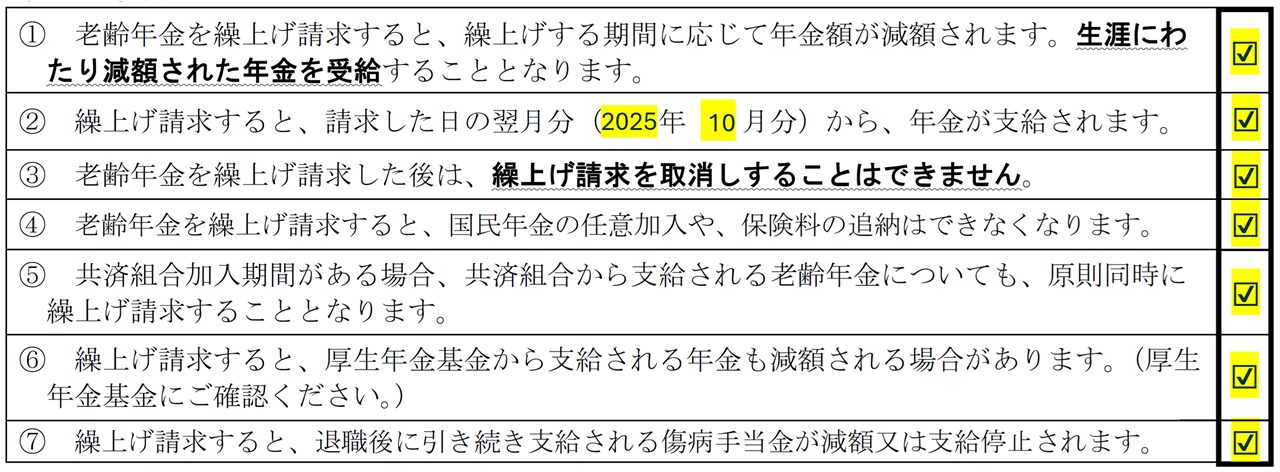

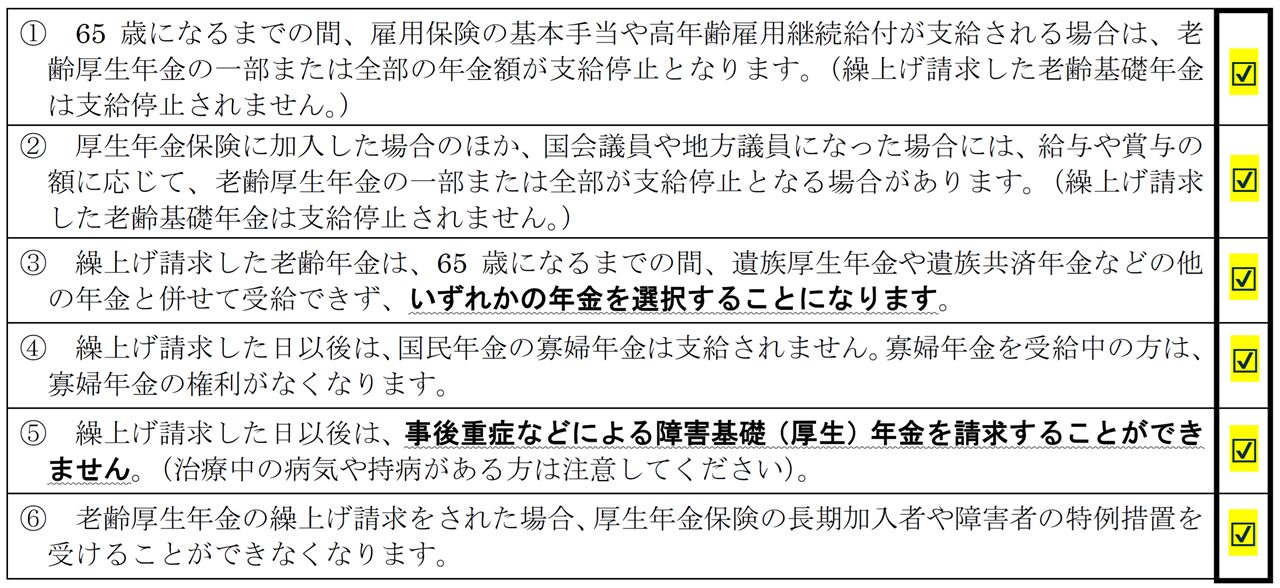

2.注意事項

① 問題なし

② 問題なし

10月、11月の2カ月分が12月に振り込まれるそうです

③ 問題なし

④ 問題なし

国民年金は480ヵ月納付済み

⑤ 非該当

⑥ 非該当

⑦ 非該当

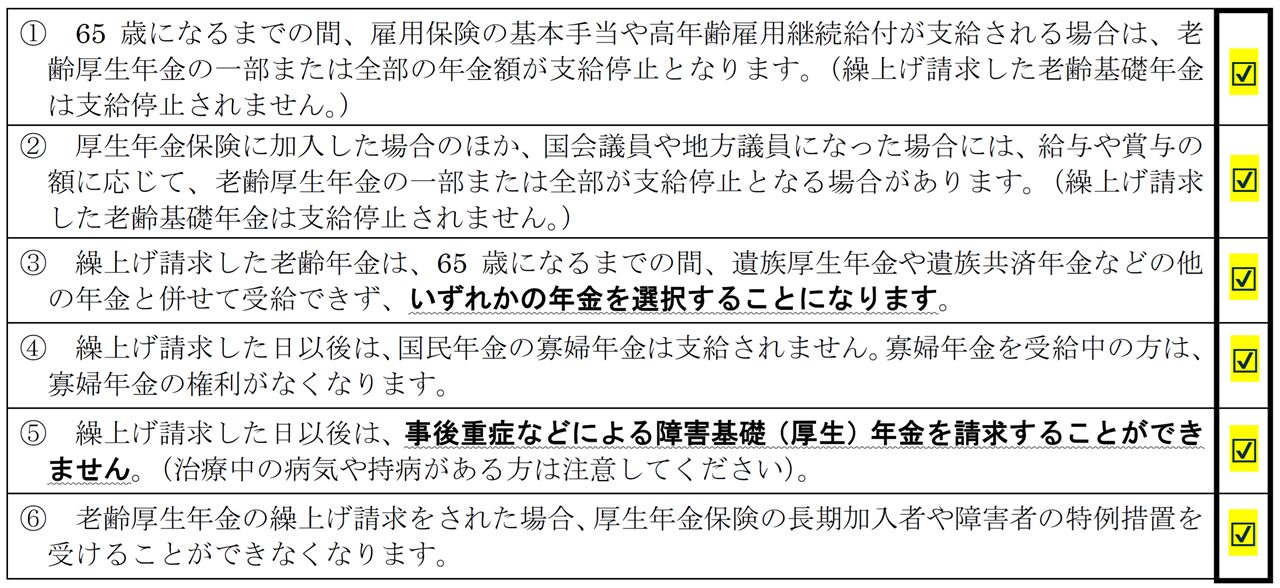

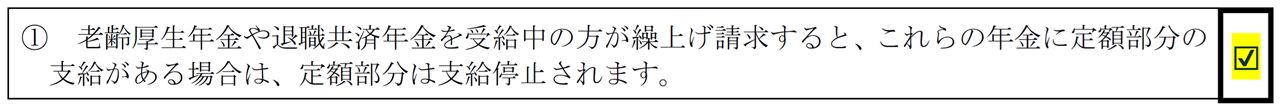

3.他年金などへの影響

4.定額部分の支給がある方への影響(該当する方のみ説明)

① 非該当